金沢大学理工学域では、多様な研究分野に関する基礎を学んだ後で専門領域を決める「経過選択制」が導入されています。電子情報通信学類では「電気電子コース」「情報通信コース」のいずれかの専門コースを各自の志望と適正に合わせて選択します。

-

1年次

基礎を学び、視野を広げる 基礎を学び、視野を広げる

入学後は専門領域の基礎となる科目を中心として、幅広い分野を学ぶことで自分が大学生活を通して学ぶ目標を明確にしていきます。1年次で学んだ知識や経験を基に、2年進級時に専門コース(電気電子コースまたは情報通信コース)に配属されます。

-

2〜3年次

専門を学び、目標を定める 専門を学び、目標を定める

2~3年次では、配属された専門コースで知識と学びを深めます。学びが深まることにより、将来的にどのような分野で活躍したいのか?どのような社会貢献を目指すのか?を考えながら、目指す目標を明確にしていきます。

-

4年次

課題解決能力を習得する 課題解決能力を習得する

4年次には所属研究室を選びます。所属後はこれまでの知識と経験を活かし、指導教員と選んだ研究テーマを通して自分の力で課題を解決する方法を身に付けます。年度末には、研究成果を卒業研究発表会で報告して卒業を迎えます。

電子情報通信学類の教育体制

-

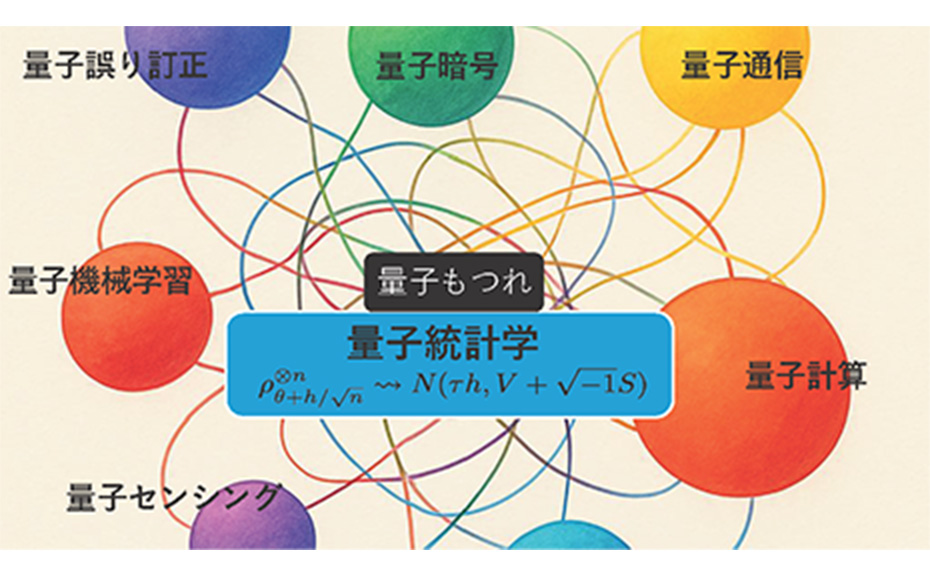

幅の広い専門教育 幅の広い専門教育

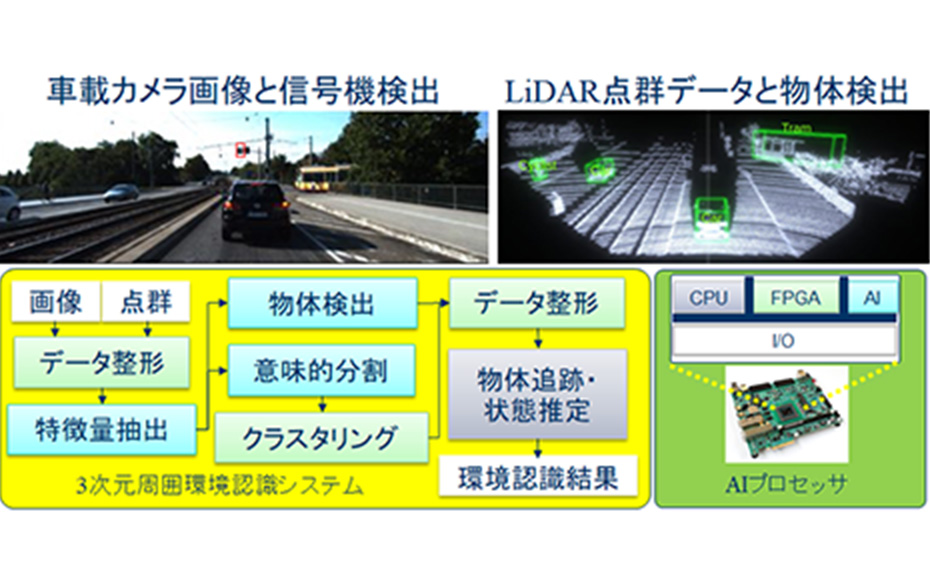

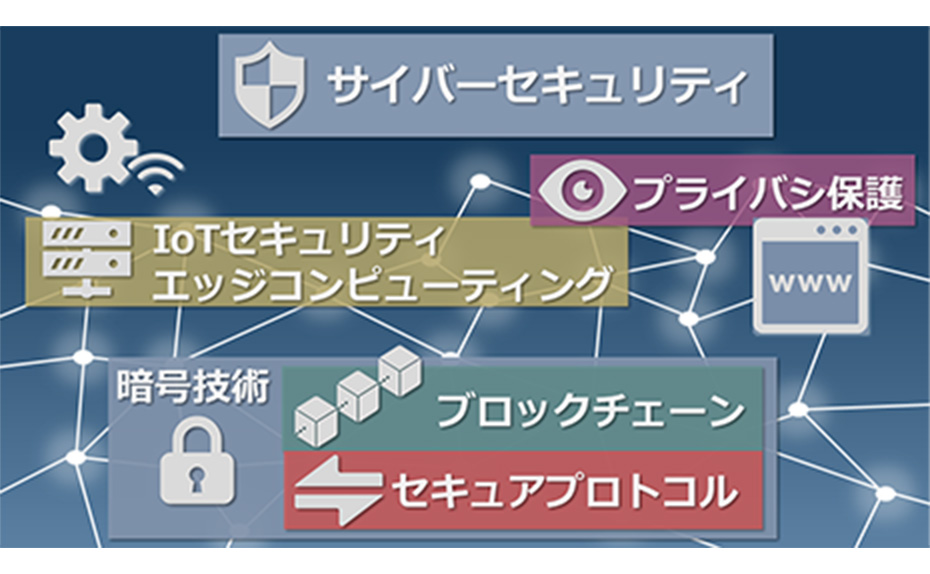

情報数理やコンピュータ関係科目と並んで、電気・電子・情報・通信に関する専門応用科目を充実させ、幅広い知識・技術の取得を可能にします。

-

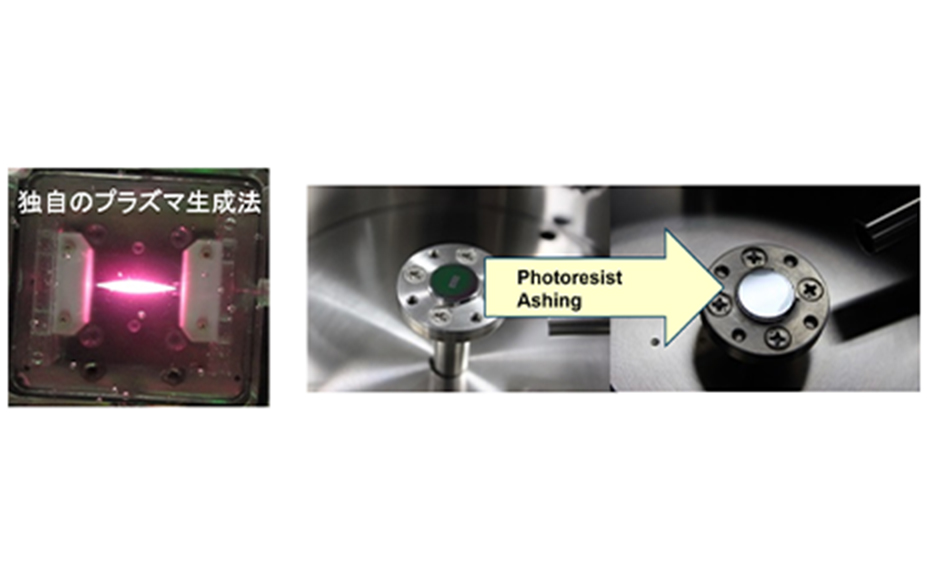

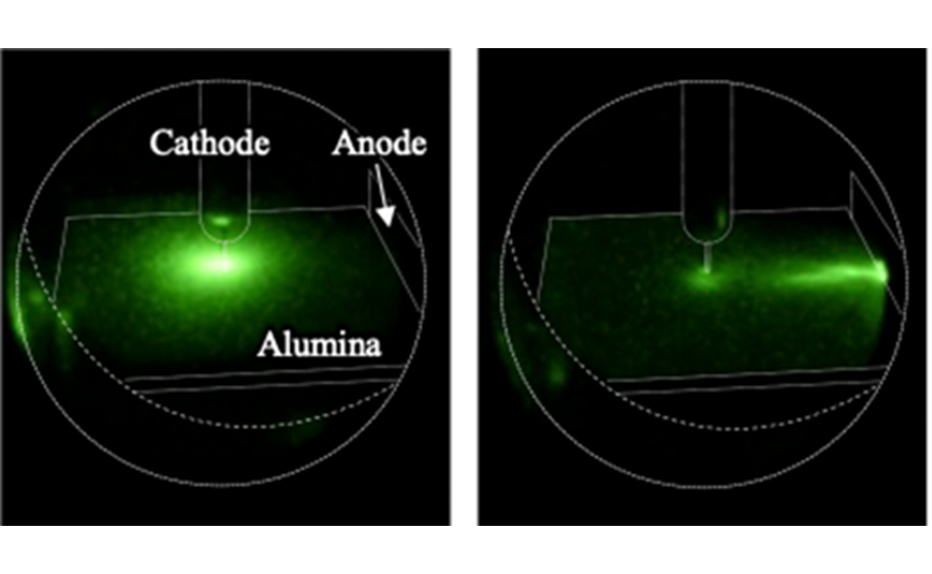

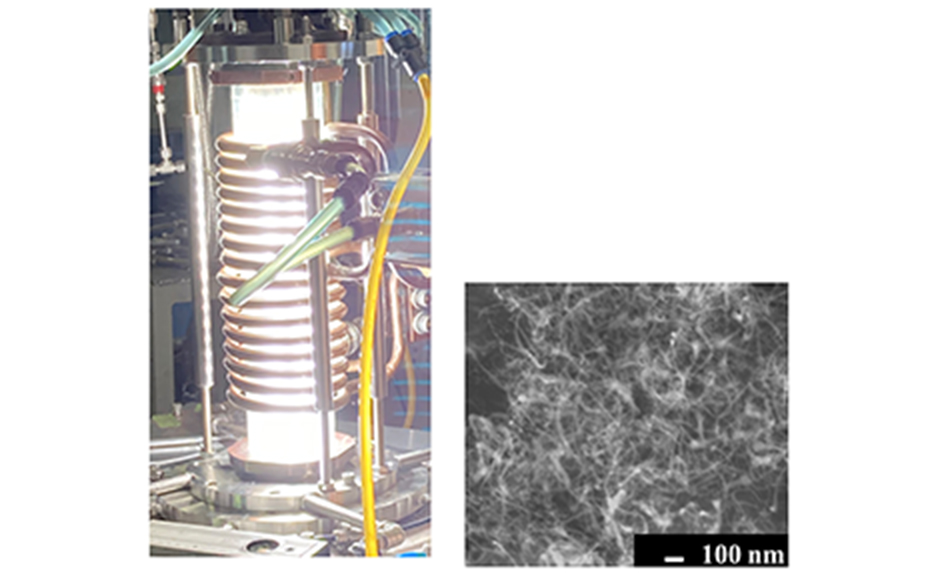

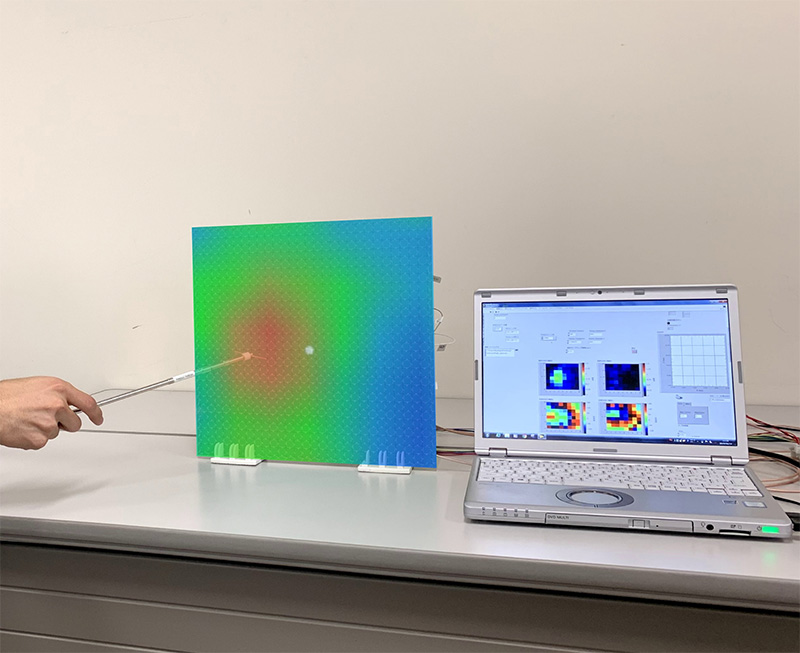

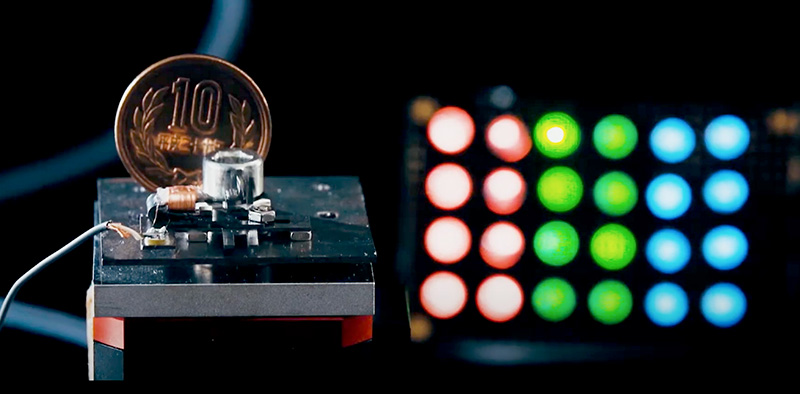

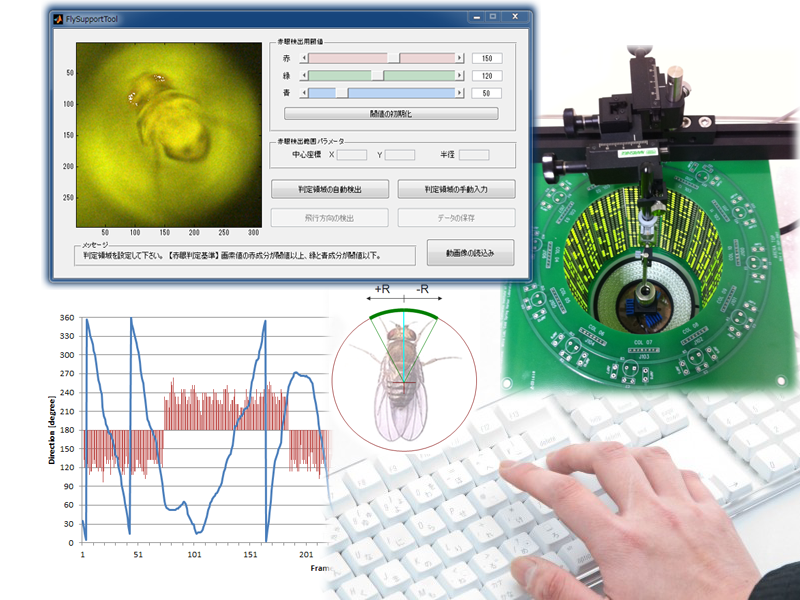

充実した教育設備 充実した教育設備

電気エネルギー、電子デバイス、光エレクトロにクス、電磁波などの計測/評価設備が充実しています。また、情報教育用コンピュータシステムが整備されており、ネットワークからコンピュータプログラミンなどの実践技術を身に付けることができます。

-

実験で体得する専門教育 実験で体得する専門教育

情報数理やコンピュータ関係科目と並んで、電気・電子・情報・通信に関する専門応用科目を充実させ、幅広い知識・技術の取得を可能にします。

-

総合実践科目で磨く

専門的創造能力 総合実践科目で磨く

専門的創造能力プレゼン・ディベート論、自主課題研究。学外技術体験実習、卒業研究による充実した段階的総合実践訓練を通して、問題解決能力、創造的応用能力、協調性とプレゼンテーション能力を身に付けることができます。